本網站所張貼之文章皆為筆者之個人心得,如需使用請來函討論,不允許在未經同意的情況下引用、改寫或轉貼,謝謝。

文 / 鄒佳宏

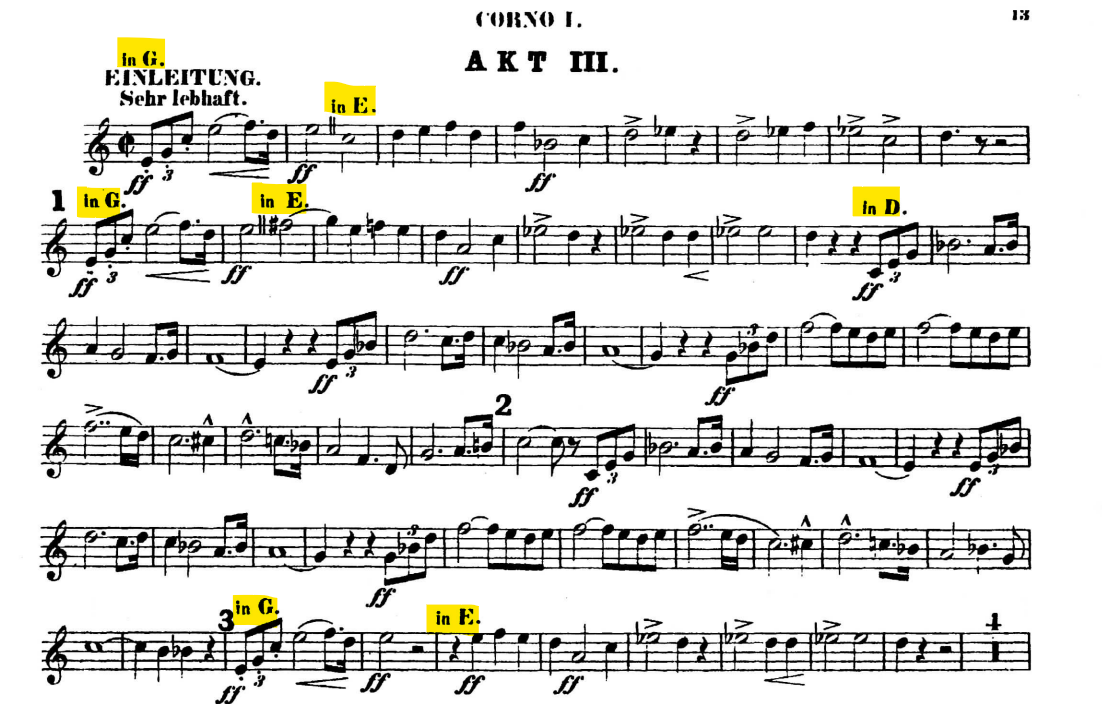

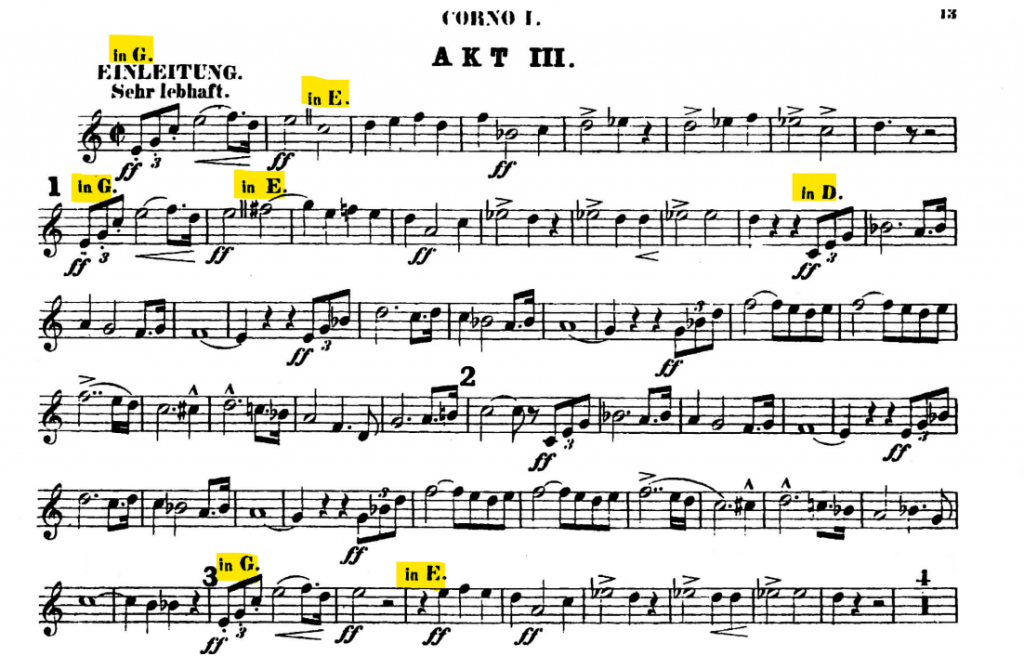

最近正好跟朋友討論到華格納《羅恩格林》的譜上,對於銅管那近乎瘋狂的移調1指示,發現中文資料對於這方面的討論比較少,所以簡要地寫一下我目前所知的部分,提供參考。

首先需要從法國號及小號這兩樣銅管樂器的過去說起,太遠古的就不說了,從這兩樣樂器進入「常規」編制的古典時期前後開始介紹即可。如果你本身是銅管樂器演奏者,對於這兩樣樂器的簡史本來就知道,那可以往下滑到第4點,跳過簡史的部分。

- 純自然樂器與變音管

這兩項樂器在那時的經典形式,原則上都是以「把一條金屬管子繞成圈」這個概念來製造的,上面兩張圖的樂器架構看似簡單,但其實在許多細節上(管長、管徑、材質、吹嘴形狀、繞管方式、接合處等等),都已經有了許多需要注意的事,並不是隨便的金屬工人就可以製造出一把好演奏的樂器。不同的管長,會直接影響到音準甚至是音高,因此不同的調會用到不同的樂器2。

它們當時所能演奏的音就是泛音列:

在比較早期的形式,樂器的管長做好就是做好了,甚至連吹嘴都是一體成形,這樣帶來的好處是,樂器一切的設計都能「最佳化」,讓其他製作條件,盡量依據那個特定的管長去搭配出最好的音色。但它帶來的壞處或說麻煩是,一把樂器只能是一個調性,這樣子樂器的攜帶實在太不便了,特別是作曲家越來越喜歡曲子當中有不同的調性。有一種叫做 Crooks 的東西應運而生,中文好像翻譯作變音管,是後來的演進。

它製造了不同長度的「零件」,讓法國號或小號有某些部份是可拆卸的,然後就可以根據不同的調性去換零件,達成不同的管長:

這個演進所帶來的方便性是巨大的,也變得相對容易攜帶(一個樂器盒可以裝完)。即便到了現代,在演奏古樂時所使用的那些「重建」的樂器,大多數也都會附上不同調性的 crooks,例如買現代重建的巴洛克小號(跟古代的自然小號不太一樣,不過這是別的議題)時,最常提供的配件就是 A= 415Hz 跟 A= 440Hz 的C調變音管跟D調變音管共四種組合。

從一件事情可以推測變音管的廣泛應用,是古典時期以後的事:巴洛克時代對於法國號或小號的使用,如果中間樂章有使用別的調性,作曲家幾乎都會直接讓這兩樣樂器休息整個樂章,就算是以它們為主角的曲目也是如此,舉例來說,泰勒曼的 D 大調小號協奏曲,共有四個樂章,當中第三樂章用了關係小調 b 小調,作為主角的小號就直接全樂章不演奏;這是巴洛克時期的常態。但古典時期以後的曲目,則比較常見到樂章之間,作曲家指示要轉換變音管,通常會寫 muta in D、muta in E 之類的,直翻就是「換為D管」、「換為E管」。而要換管子時,也需要一定的時間(拆卸原本的變音管,好好放好以免撞凹;拿出新調性的變音管裝上去,因為避免有漏氣的問題,管徑會做得極為密合,所以裝上去的動作也沒法馬上完成),因此作曲家都會預留時間,如果真的是現代用仿古樂器演奏時,也大都會等銅管換完管子,才下去下個樂章。當然,不乏有些作曲家想要在曲子中間轉換銅管調性以適應他要的音樂,那他們通常也還是會預留足夠的休息時間。

當然如同歷史發展是光譜式的,音樂史也不是在某個時間點作曲家們開了一個會,來制定「今年是古典時期元年,從此以後都要用變音管」,所以上面說的也只會是大概的分野,肯定有很多漸進的過程、反對的力量跟例外情況,所謂例外情況例如英國,多數歐陸演奏家都開始用閥鍵樂器時,他們仍保持用滑管小號滿長一段時間。

2. 對更多音的追求

上面說到的變音管,本身已呈現了對於可以「銅管可以更廣泛使用在各種調性的曲子」的這種需求,會有這種需求當然也是一開始說的,法國號跟小號在古典時期之後幾乎成了樂團的常備編制,從海頓跟莫札特的交響曲編制發展可以見到端倪,貝多芬更是每一首交響曲都有用到法國號跟小號,所以會有這樣讓樂器可以更廣泛應用的需求,可以說是必然的結果。他們也發展出一種作法是,讓法國號分成兩組調性,一組是主調、一組是關係調,這樣就可以有更多音使用,例如莫札特的 g 小調第40號交響曲,就用了 G 調的法國號跟降B調的法國號3。

在介紹各種對於樂器本身構造的改動前也要先嚴肅地說,法國號跟小號後來發展成有閥門按鍵4(valve),又可以演奏半音階,很多現代人會視為是一種「改良」跟「進步」,但事實上會發展成這樣,主要是因為方便性,對當時的人來說,不一定是進步的象徵。甚至有一種作法,是認為貝多芬當時沒有可以吹半音階的銅管樂器,所以銅管會省略一些旋律音,我們現在有了,應該幫貝多芬「補強」,這完全是一廂情願的想法,因為不能演奏這些音,以及必須大跳等等,這對貝多芬這種級數的作曲家來說,是一種樂器的特色,不是缺陷,其實有很多例子都可以反證這種自以為是的「改良」有多麼荒謬。

中間試圖改造小號跟法國號的嘗試實在太多了,幾個特別有名的例如 Klappentrompete、Ineventionhorn、S型小號、滑管小號等等,其實似乎在巴哈的時代也有滑管法國號,不過我沒有深究。就連閥鍵樂器,本身也經歷過了各種形式、設計,或是不同數量的閥鍵,很多年以後才逐漸形成一定程度的共識,但其實到了20世紀初期可能都還在調整。這些不同的實驗實在太多了,略過不提。

Hand-stopping 技術

在這些嘗試中,法國號利用手部在喇叭口裡面不同的動作方式,對音準造成一定程度的「扭曲」,是最重要的技術發展。手把喇叭口塞住(縮小管長)跟做成特定的形狀(延伸管長),可以去「人工製造」出本來不在泛音列的音。而因為手部的動作,法國號的音色也會跟著有明暗改變,甚至變成像塞音一樣比較尖銳、比較刺的音。請參考這個影片:

這個技巧所帶來的半塞的悶音或全塞的尖銳音的音色變換不是缺點!而是作曲家認為很重要的特色。在閥鍵樂器逐漸普及流傳時,許多爭議也都是源自,全部用指法來演奏音階,會缺少了這個法國號的特色。而不管是在貝多芬或布拉姆斯的作品中,也都可以看到,他們會故意在音樂風格比較激烈時,使用法國號的全塞音(尖銳)。

到了現代,法國號調性已經定型了,大家幾乎都是拿F/降B的雙排法國號,小號則是以C調、降B調樂器為主,偶爾會有個人選擇使用降E調樂器、D調樂器演奏比較高的片段(例如伯恩斯坦指揮的馬勒三),但那完全是出於演奏者的個人選擇,不是常態。而高音小號有時也是用到的,現代高音小號以 A 調跟降 B 調為大宗。

現代演奏者在吹奏這些巴洛克、古典、浪漫時期,指定用不同調性的樂器吹奏的片段時,因為現在手上的樂器是可以完整演奏半音階的,因此演奏者原則上不會換樂器,都是採取視譜移調5的技術,這也是在求學過程中一定要練出來的「眼睛」。不過這種作法犧牲的是作曲家心中對不同調性樂器,以及上一段說的,「尖銳音」或「悶音」的使用。在許多貝多芬刻意為之的段落,現代樂器的錄音往往把每顆音符都吹得極為圓潤飽滿,事實上這是違背了作曲家本意6。

上面說的事情,從白遼士在他的書裡面講到的事情可以得到印證:

「許多作曲家反對這種新式樂器,自從它們開始出現在樂團裡面,有幾個法國號演奏家就開始用按鍵來演奏那些作曲家寫給一般的法國號的譜;他們覺得用這些新的裝置來演奏比較方便,把那些作曲家本來希望是以塞音呈現的音符,都用 open 的方式演奏了。這實際上是一種危險的誤用,指揮家應該要制止這種習慣的傳播。」

3. 首調記譜的原理

講到這裡也可以順便介紹,為什麼小號跟法國號的譜都是採取首調記譜,而像現代長號或上低音號、低音號,明明本質上是降 B 調的樂器,卻可以採用實音記譜。

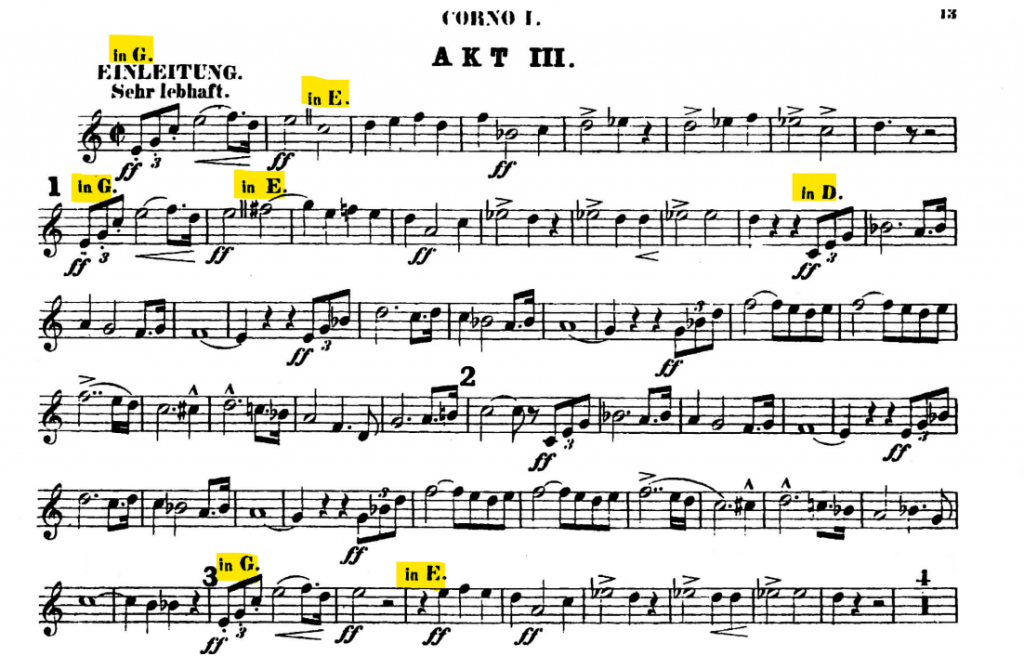

從前面兩大段的介紹可以知道,小號跟法國號的歷史是以演奏泛音列的技術為主,可以參考下面這個自然小號的練習曲,它可以在每個調的樂器上演奏:

假設現在是使用 C 大調的樂器,要求演奏者演奏上面練習曲第一行,這絕對是沒問題的,對他們來說記譜的Do Mi Sol 就是去抓4、5、6 號泛音的位置,而因為這些泛音的位置是相鄰的,他們可以馬上判斷要用怎麼樣的感覺跟距離,去演奏每個音。

對於熟練用各種調性的自然號演奏者來說,知道現在我要用「哪一個泛音」的吹奏感去演奏,是比知道它是「哪個絕對音高」還要來得重要的,因此法國號跟小號的樂譜,與其說是紀錄了音符,不如說是一種紀錄「我現在要用哪一個泛音的感覺來演奏」的指示,可以這樣說:

看到五線譜下加一線的 Do = 抓第4泛音

看到五線譜第一線的 Mi = 抓第5泛音

看到五線譜第二線的 Sol = 抓第6泛音

這個4-6泛音的感覺,用什麼調的樂器都會是演奏出主和弦。而今天是 G 大調的主和弦 G、B、D 三個音,卻「好心」幫他們寫成實際音高(Sol Si Re),那麼就只會讓演奏者一看到畫在五線譜第二線的 Sol,就本能地用第6泛音的感覺演奏,但這會是錯的結果。總而言之,寫實際音對當時的操作方法來說,會變得更複雜。因此,也因此在20世紀以前的譜,法國號跟小號那幾行幾乎都不寫調號,因為沒有必要,習慣上都是首調記譜。即使後來音樂複雜了許多,也傾向採取臨時記號。

4. 所以華格納那份譜在發什麼瘋?

再看一次:

從前面的介紹可以知道,銅管演奏者需要換變音管,所以作曲家要預留時間。像譜上這種轉換,根本就是不可能做到的,完全沒時間換管子;而對使用視譜移調技術的現代人來說,也是非常困擾,因為每過一段時間就要切換「翻譯」的邏輯。

其實這是因為現代人對中間這一大段猶如軍閥割據的「過渡時期」,經常跳過所造成的結果。事實上當時的演奏者,應該有一部分是把這種新的,有配備幾個閥鍵的樂器,視為一種「全部的變音管都裝在上面」的自然號,然後可以靠新的這些閥鍵,來進行「一鍵切換變音管」的功能,本質上,他們還是用自然號的邏輯演奏的,只是切換管子不用再停下來拆裝了。

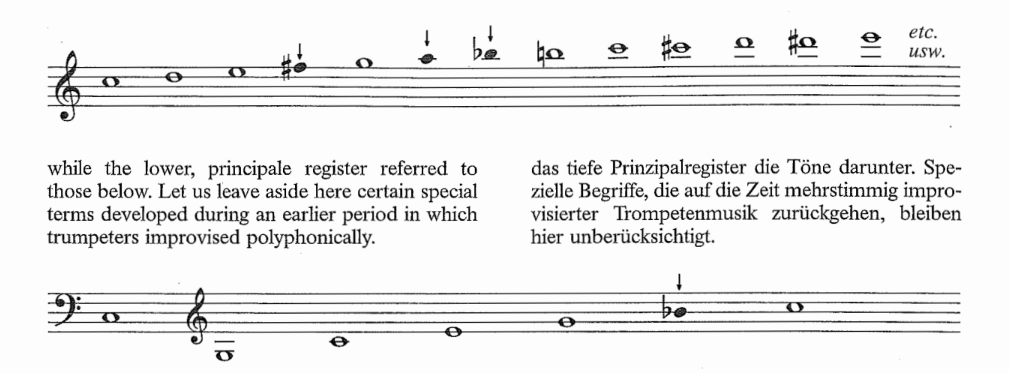

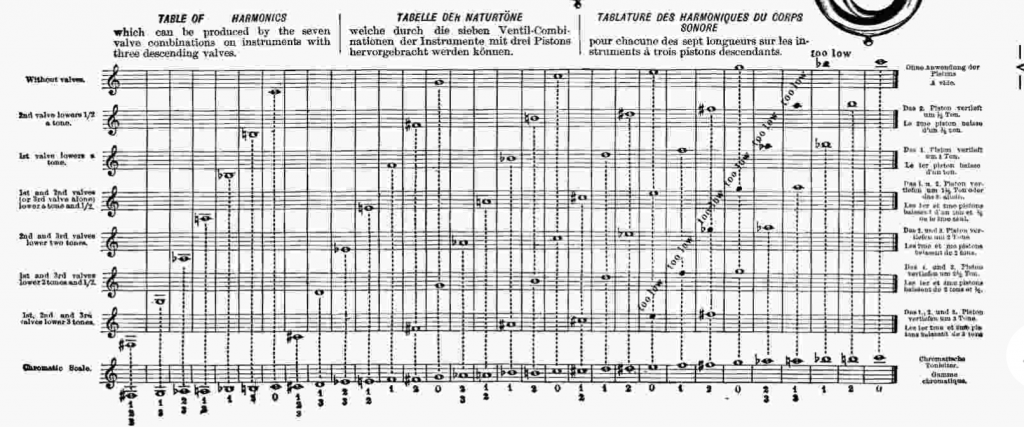

上面這張圖,除了最下面那一行之外,每一行都代表了「一個特定管長」可以演奏出的泛音列,可以說前面說的那種「一鍵切換變音管」演奏邏輯,是在上面這七行之間切換,像是現在信用卡可以在App切換不同功能的刷卡優惠一樣。

現代的邏輯,則是透過 3-4個閥鍵的不斷排列組合,構成了一套完整的半音階指法,像是上圖最下面那一行,相對應地等於你雖然吹出了半音階,但你前後相鄰的音幾乎都是用不同的管子組合而成,意即音色不統一,也不連貫。但這點當然在現代樂器得到了很大的改善。

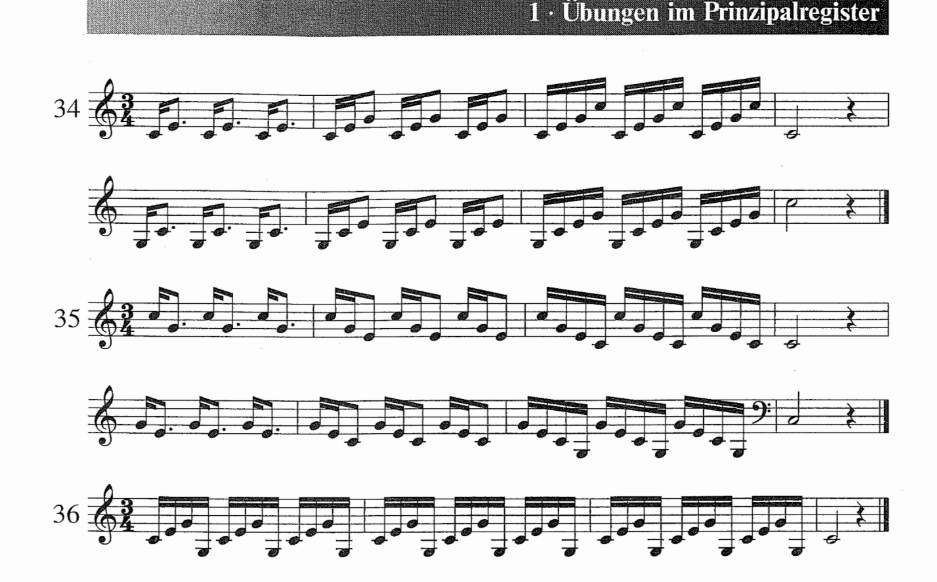

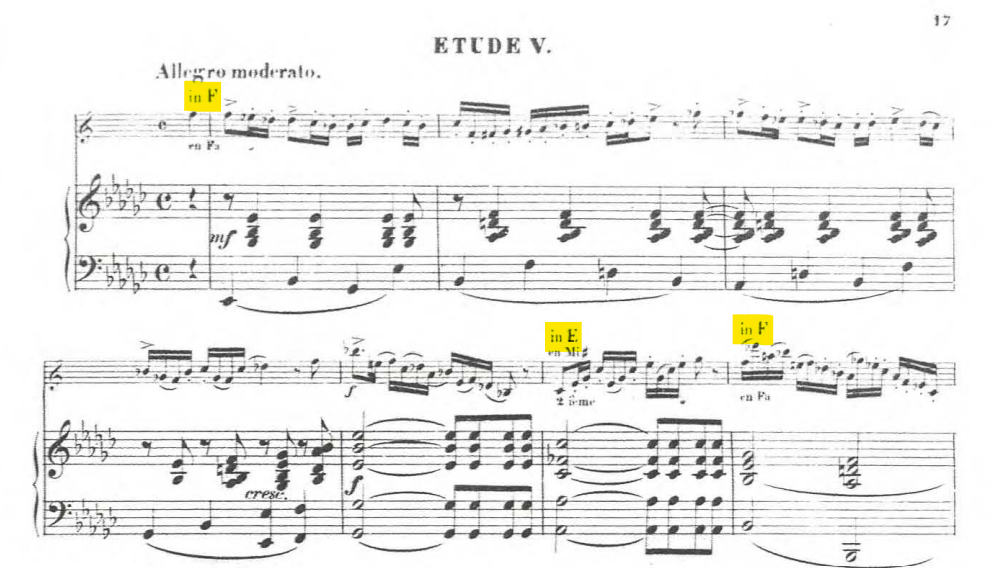

「一鍵切換變音管」的演奏邏輯,從華格納同期的德勒斯登樂團法國號首席 J. R. Lewy 的練習曲中可以得到印證:

他在這本練習曲的序言裡面寫到:「這些練習曲是設計來用可吹半音的F調法國號演奏的,但是閥鍵只在自然號無法演奏出明亮清晰的聲音時使用。當分譜上標示 in Es 時,應該按著第一鍵演奏;標示 in E 時,按著第二鍵;標示 in D 時,按著第三鍵。用這種方法,自然號的美麗音色得以保存,然後這樣樂器則可以有更強的演奏能力。」

可以想見,華格納大概是受到了這種提倡的影響,因而把分譜用這種方式寫了。所以與其說他是要「移調」到譜上寫的各種調,不如說他寫了某一個調性時,就是這一段要用同一個指法,以自然號的方式演奏,不存在泛音列裡面的音,仍然保持使用 hand-stopping 的技巧,出現換調性的指示時,才會換指法。

這樣的譜面可以說是一種,對音色的極致想像。要寫這樣的譜面對作曲家而言,應該也是一個苦差事(不斷進行移調),但他卻如此做了,應該是有很明確的音色配置想法,但是實際操作性到底高不高,很難說,沒有證據直接表明演奏家們有照著施行。也可以回頭看看白遼士所說,已經有演奏者「貪圖方便」,全用按的;就連華格納的崇拜者之一,更了解法國號的理查.史特勞斯,也沒有沿用這種寫法。但從華格納在《崔斯坦與伊索德》的序言中所說,大概可以推測他真的是抱持這樣的想法:

「筆者想要特別提及法國號的運用。這項樂器無庸置疑地,透過閥鍵的引入,能力大為增強,因此很難忽視這方面的演進,雖然法國號也因此損失了一些美麗的音質,與滑順地演奏 legato 的能力。有鑑於新樂器的這些缺陷,筆者(他很重視保存法國號真正的性格的重要性)本應放棄使用閥鍵法國號;但是經驗告訴他,優秀的演奏者可以透過特別謹慎的操作,來讓這些缺陷幾乎不為所聞,讓音色跟滑順度的問題變得不明顯。在等待閥鍵法國號勢將形成的改進之時,強烈建議法國號演奏者仔細地在總譜中研讀他們的聲部,以確保在執行所有樂譜要求時,可以使用恰當的變音管以及閥鍵。」

本文部分有關華格納一段,部分參考 https://www.hornmatters.com/2010/05/the-prelude-to-act-iii-of-lohengrin-and-crazy-horn-notations-in-wagner/ 提供的資源。

本網站所張貼之文章皆為筆者之個人心得,如需使用請來函討論,不允許在未經同意的情況下引用、改寫或轉貼,謝謝。

- 說到移調,移調跟轉調的差別,時常見到誤用,其中不乏在基層教育的老師。轉調的英文是 modulation,是指音樂作品本身的調性中心在樂曲中間,利用各種和弦變化或對位技術,轉移到另外一個調,是曲子本身發生了改變(是曲子演奏中的行為,所以樂章之間用不一樣的調性不算轉調),modulation通常是詮釋者會加以著眼處理的部分,越是古典調性寫法的曲子越是如此。而移調是 transposition,指的是因為手上拿著移調樂器(降 B 調小號、A 調單簧管)等等,那給他們演奏的譜就需要進行移調,只是個別的譜面發生改變方便演奏者使用,而不是樂曲本身真的改變。所以,以一首C大調的曲子來說,降B調小號或單簧管的譜通常就會「移調」成 D 大調記譜(因為這兩樣樂器演奏記譜 D 音時會等於實際音高的 C 音)。 ↩︎

- 管長不同,音色也會相應地不同有明暗的不同,大致上來說管長越長就會越暗。因此不同的時代或美學原則,也會各自有流行的調性,例如巴洛克的時候就非常喜愛使用 D 調小號。 ↩︎

- 降 B 大調是 g 小調的關係大調,巴洛克至古典作曲家增加色彩的經典手法,是在關係調之間游移。 ↩︎

- 利用機械裝置造成開門/關門,或說連通/阻斷的效果,來導引氣流通向不同的管子,這是工業技術改進之後才能做出來的裝置。Valve為這種技術的通稱,是閥門的意思,其中分為轉閥式或活塞閥式兩種。前者可以想像成百貨公司的旋轉門,利用旋轉的動作,通向不同的區域;後者可以想像成上下的電梯,透過上下的運動,去連通到不同的樓層(管子)。 ↩︎

- 舉例來說,拿 C 調樂器,看到樂譜是 in E 的時候,譜上的 Do 的位置要演奏 E 音,那演奏者可能就會把這份譜用不同的譜號來閱讀,也有人是「往上看兩格」或是看前後音的間距。 ↩︎

- 這是錄音工業的黃金時代很負面的一件事情,古典音樂被當成一種華麗的殿堂音樂包裝,每顆音都必須演得金碧輝煌或是氣勢磅礡,感受到尊貴。但是許多作曲家他們想要呈現的,其實是對抗跟無法調和所帶來的衝突。某種程度上20世紀錄音工業引發的這種典範化的古典音樂,跟用手機拍照全部用濾鏡加自動後製一樣,是一種膚淺的美麗。 ↩︎